(en construction)

A PROPOS DU THEME DU PASSAGE

Thème central de recherche dans mes travaux actuels , l’idée de passage d’un point à un autre , d’un élément à l’autre , à la fois pour l’individu et la matière , est toujours présente.

C’est ainsi que mes sculptures se sont appellées «Transmutation», «Translation» ou «Transfert », évoquant ainsi les métamorphoses de la matière mais aussi ce cheminement que l’homme fait, que ce soit dans sa vie, au cours de l’histoire de l’humanité ou, à plus petite échelle, en tant que spectateur face à une oeuvre ; et au travers de cette (r)évolution naît également l’idée de sens : où est le début, où est la fin ? …Sens giratoire ou sens des aiguilles d’une montre ?…Bon sens ou non-sens ?…

Au-delà du moyen de communication par excellence qu’est le verbe, il y a l’indicible qui passe au travers des moyens plastiques d’expression, au travers de la forme, de l’émotion suscitée par cette forme ; ainsi s’impose le choix de l’escalier, forme universellement symbolique qui évoque bien évidemment le passage, comme le ferait la porte par exemple, mais avec ce statut particulier de lieu à part entière, avec cette notion de déplacement spatial propre à évoquer la transcendance (du latin transcendens ; de transcendere, franchir, surpasser); le choix de l’hélice renforce cette idée de progression, de transport, de mouvement perpétuel, mais peut induire aussi le concept d’utopie (machines volantes de Léonard de Vinci), voire l’impossibilité (dessins de Marc Escher ).

Jean-François DIORD , mai 1998

NOTES CONCERNANT LE TRAITÉ DE GÉOMÉTRIE UTOPIQUE

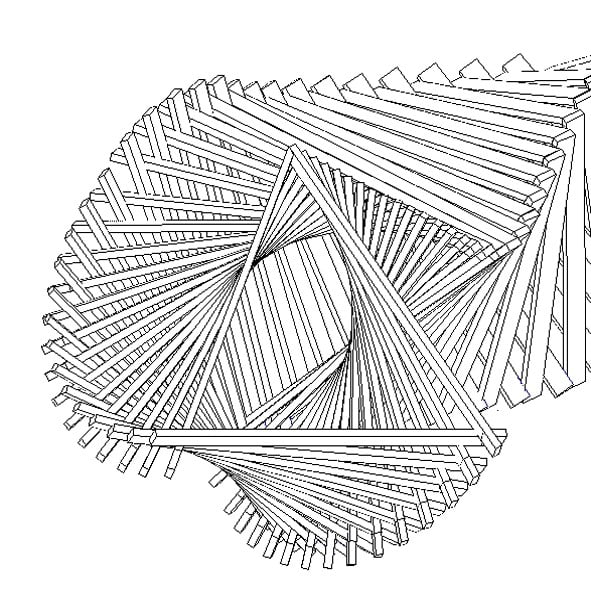

Mes réalisations graphiques s’inscrivent dans le décours de mes recherches tridimensionnelles : la confrontation à la géométrie et à l’outil informatique me conduit naturellement à manipuler virtuellement formes et solides, à les malmener ou les transcender, et souvent, à « outrepasser » le réel.

L’utopie, thème déjà présent en filigrane dans le fond et la forme de nombreuses réalisations monumentales personnelles, prend ici l’apparence d’un fragment de traité imaginaire de géométrie, dont nous ne maîtrisons pas toutes les clés; ces figures questionnent notre subjectivité et nos idéaux.

Jean-François DIORD, octobre 2001

HOMMAGE A JACQUES MOESCHAL

Je suis entré dans le cours de sculpture monumentale de Jacques Moeschal comme un apprenti entre en atelier: j’en avais l’âge (jeune), les motivations (grandes mais floues), et les compétences (très légères en termes de sculpture…) Une condition bien différente de mes compagnons : souvent plus âgés, plus déterminés et plus formés.

Des proches, convaincus des qualités du professeur, m’y avaient amené en me confiant à ses bons soins ; j’avais quelques croquis dans les poches et je me suis retrouvé à matérialiser une forme, vague compromis entre un bijou scythe et un pot de fleurs (stylisés)… Le premier passage du maître, tant attendu au bout d’un mois, a vu la décapitation radicale et indiscutable (et indiscutée) des envolées les plus lyriques de ma première création sculpturale : « trop compliqué, confus, superflu, alambiqué, baroque,… et anecdotique ! Et si vous agrandissiez ce morceau … » Prémisses d’une monumentale contagion !

Ajustement de l’armature, placement des volumes en terre, mise en tension des courbes et des arêtes, chasse aux faux plats ; initiation au moulage : du plâtre dans tout l’atelier en quantité proportionnelle à mon enthousiasme, vainement tempéré par un léger mécontentement de mes camarades! Ma première vraie sculpture ! Jacques Moeschal : peu de paroles, de la réflexion et des gestes précis, et beaucoup de patience …

Cette première leçon de sculpture a alimenté mes réflexions artistiques et pédagogiques jusqu’à ce jour. Quand je suis moi-même devenu chef d’atelier, j’ai eu l’honneur d’inviter Jacques Moeschal à plusieurs reprises aux jurys de fin d’année : j’y ai alors retrouvé la vivacité du maître et mes étudiants l’on découverte à leur profit.

Au fil des ans et de l’expérience acquise, j’en suis arrivé à penser que dans sa volonté chronique de trouver à tout prix un commun dénominateur entre ses apprenants, l’acte d’enseigner collectif peut se révéler chimérique voire dangereux : l’enseignant a en face de lui une somme d’individus qu’il ne peut réduire à une moyenne et ceci est d’autant plus tangible dans les champs de la création artistique ; pour autant que l’on admette que l’acte de créer ne se résume pas à l’application de recettes certifiées et politiquement correctes; pour autant que l’on soit convaincu que l’acte de créer est l’activité humaine la plus individuelle qui puisse exister.

L’évolution actuelle de l’enseignement artistique ne nous apporte plus nécessairement les moyens de notre pédagogie: la technique du moulage, chère au sculpteur, n’est ici plus de mise, et le grand méchant zapping culturel étend ses ailes. Des ateliers, comme l’a été celui de Jacques Moeschal en son temps, ont toujours leur place dans nos écoles : des lieux où se transmettent les outils de l’épanouissement et de l’expression personnelle, au travers d’une relation forte, rigoureuse et respectueuse de l’individu.

Jean-François Diord, Novembre 2005

« JE SERAI ARTISTE »

On ne se lève pas un beau matin en disant : « je serai artiste ! », comme j’ai pu déclarer du haut de mes cinq ans : »je serai pompier », ou conducteur de locomotive, voire gendarme dans un moment d’égarement … D’abord, quand on est petit, on dessine, et les adultes trouvent ça intéressant « …et si tu faisais encore un joli dessin pour mamy ? », et pendant ce temps là on se tient tranquille. Et puis c’est l’école où on est en face de personnes qui vous font faire des choses de moins en moins amusantes, vu que c’est pour votre bien ! Et à côté, il y a le temps des expériences chimio-bio-ethno (et j’en passe) -créatives avec les grenouilles dans la boue de l’étang , les produits du labo photo de papa , les anciens poteaux électriques en bois qui deviennent des totems , et les fourchettes en argent plaqué véritable de mamy ( l’autre ) qui deviennent des compressions … Et il y a aussi les vacances chez tonton, les pieds dans le béton et la tête dans les charpentes ; ou encore en France, avec les musées, les Châteaux de la Loire et les cathédrales à la clé ; question de goût (de papa), et ça laisse des traces … et qu’à force un imaginaire se construit … et qu’à force il faut que ça sorte de « grés « … ou de force … Tous les matériaux y passent, les styles, les recherches, les joies, les galères et les doutes aussi !

Mais bon (?) Dieu, pourquoi je fais ce (sacré) boulot ?

Jean-François DIORD, Février 1997

LE SONGE DE L’ESCALIER

Le musée du Louvre possède un petit tableau de 34 cm sur 28 cm devant lequel je suis resté longtemps. Il ne s’y passe rien. Ou presque. Un homme est assis aux côtés de sa lourde table de travail elle même posée le long d’une fenêtre. Celle-ci, éblouissante laisse entrer la lumière dans la pauvre pièce dallée. A l’avant-plan, un autre personnage absorbé par l’ombre, active le feu dans la cheminée. Mais l’essentiel tient en deux éléments de décor. Le premier, derrière le premier personnage est une porte basse et fermée. Le second, un escalier à vis, occupe une large place dans la partie droite de la toile. Si le regard emprunte aisément les premières marches, il ne saura rien de ce qui se trouve à l’étage. L’œuvre, datée de 1632 est signée Rembrandt.

Quand j’ai vu les dernières constructions de Jean-François Diord, avec leurs escaliers droits qui se croisent et gagnent peu à peu des hauteurs qu’on n’atteindra jamais, quand j’ai vu combien, arrivé sur les paliers blancs, la tentation pouvait aussi nous amener à re-descendre et que de ces mouvements contraires d’où persistait le sentiment d’envol, s’imposait un désir de transcendance, oui, j’ai songé au « Philosophe méditant » du peintre hollandais. Bien sûr, d’autres images pourraient être évoquées. Elles préciseraient peu à peu le sentiment ressenti devant ces constructions orthogonales tout à la fois pénétrables et inaccessibles où le vide l’emporte sur le plein et le mouvement sur son contraire.

La présence, dans la sculpture de Diord, d’un processus lié à une mathématique ludique qui aboutit à la création des modules et à leur assemblage auraient pu, plus logiquement, me ramener à Pevsner. Mais je préfère l’errance intuitive et, afin de prolonger le lien avec Rembrandt, évoquer Degas et particulièrement « La répétition », un tableau peint en 1874 dans le coin gauche duquel du haut d’un escalier en spirale descend une ballerine dont on ne perçoit que les pieds et les mollets. Comme si, faisant écho aux autres danseuses disposées dans l’espace de répétition, l’artiste français cherchait à produire un déroulé du temps dans l’espace. Et de se rappeler alors l’intérêt du peintre pour les études d’Etienne-Jules Marey (Du mouvement dans les fonctions de la vie paraît en 1868) et plus tard pour les ouvrages de Eadward Muybridge. Pourtant, au-delà, ce qui domine dans cette chorégraphie d’instants successifs, c’est la présence d’un vide : le plancher. Comme un moment d’arrêt. Un avertissement.

Un vide qui me renvoie alors aux propositions récentes du sculpteur bruxellois dont les structures linéaires délimitent le lieu. Au dedans, au cœur de cette tour sans mur, le vide de l’œuvre de Diord me projette dans les prisons de Piranèse. Ou alors, dans la bibliothèque du film « Au nom de la Rose ».

L’espace gagne en inquiétude. Chez Diord aussi, par la multitude des croisements et superpositions d’escaliers et de passerelles, le doute l’emporte sur la certitude. Comme bien avant chez Paolo Uccello qui, prenant appui sur la certitude géométrique et les lois de la perspective, en dé-couvre la face incertaine, le vertige.

Mais l’évocation du film titré du roman d’Umberto Eco nous ramène aussi à l’heure des châteaux-forts, des monastères. On se rappellera alors les nombreuses visites que fit le gamin Jean-François avec son père, passionné par les architectures du moyen-âge. Du Westbau de Nivelles aux élévations de Tournai et aux fortins de la vallée mosane, la puissance évocatrice de la tour ne le quitte pas. Une de ses premières sculptures en bois est titrée « Babel ». Polie avec soin, lisse et crénelée, l’œuvre, haute fière et sombre, invitait déjà la lumière à s’infiltrer dans l’épiderme de la matière. Mais le bloc demeurait fermé sur lui-même sinon déjà quelques niches et arcatures suggérant la densité indicible du « dedans » des choses. C’est donc bien cet « intérieur » (la cave ou le grenier dans le tableau de Rembrandt) dont l’artiste fit la conquête peu après, comme le gothique le fît sur l’âge roman, en abordant le volume par la structure via l’assemblage de poutres et poutrelles de charpentes.

Ce choix aura deux conséquences majeures. La première est d’ordre formel. A la compacité d’un axis mundi de pierre, vont succéder des œuvres qui induisant la présence des volumes par le seul recours aux pouvoirs de la linéarité des matériaux, invite la courbe, voire l’ascendance spiralée. L’envol. La lumière locale et fugace glisse alors au gré des heures du jour le long des éléments graphiques tout en pénétrant et en révélant l’intérieur ainsi dynamisé. Un dynamisme obtenu par de légers décalages dans l’assemblage du module de base quel qu’il soit : poutre, boîte de dérivation ou pièce de lego. Chaque fois, insensiblement, l’œil suit le développement courbe dans l’espace. La deuxième conséquence convoque et fondamentalement, le travail lui-même. L’artiste aime à rappeler que, tel le charpentier et plus tard l’électricien (dont Diord emprunte les « objets »), le dimensionnement des « modules » (et des outils) est toujours lié à celui du corps humain et de ses gestes. Comme pour l’agriculteur ou la bâtisseur, les termes de « coudées » ou de « pieds » pointent la vanité universaliste du mètre étalon. Du coup, toute mesure, toute construction, y compris celle des échafaudages, est liée à l’échelle humaine. Toute construction de Diord obéit à ce principe.

Se conjuguent donc deux pratiques aux apparences contraires : le caractère ludique des recherches préalables par logiciels informatiques (le fameux incertain fascinant) et le recours aux mesures traditionnelles qui, dans leur bagage, amène le constructeur à écouter son ressenti face par exemple à l’inscription d’une œuvre dans un paysage. Du projet initial naît alors un « work in progress » qui rêve d’infinitude.

Marche après marche, nous progressons.

Dans toute tour, n’y a-t-il pas un escalier, chemin d’accès aux étages ou aux sous-sols ? Oui, comme devant l’œuvre de Rembrandt, le spectateur ne peut rester indifférent devant la présence de ce thème aux puissants relents symboliques. Si le voyage initiatique commence par cette curiosité du regard qui « entre » par l’imaginaire dans l’espace de l’œuvre, il ne dit rien de ce qui se trouve sur le dernier palier toujours hors d’atteinte. Peut-être, comme le suggère ces « Jeux d’escaliers » de Diord, ne se love-t-il pas au plus près du ciel mais au centre du mécanisme. Ou alors au-dessous. Serait-ce la vanité de cette itinérance qui nous est proposée, dématérialisée, dans le blanc des matériaux? Allez savoir où se cache la question ? Et le songe ?

Guy Gilsoul aica. Août 2013.

DES FABRIQUES

Voici le territoire, le cheminement en son sein : d’abord une pierre bleue à peine équarrie et son double exact, en résine acrylique (en plâtre pour faire simple). Un être brut, une latence, sa reconduction par l’acte primordial de l’empreinte. C’est disposé au sol, posé contre le mur, ça « jonche ». C’est une œuvre d’Hughes Dubuisson. Pour titre : C’est là et c’est aussi ailleurs.

Ensuite, des blocs noirs articulés deux par deux, des coffres enchâssés, six volumes opaques et taciturnes posés au sol, au mieux, aussi justement que possible pour « éviter la casse ». C’est de l’acier, c’est plié, monté, soudé, noirci. C’est plié… Intervalle, une installation de Philippe Cardoen.

Puis encore, une architecture, un plan de ville, un échafaudage, une ossature, une trame 3D. Ça s’élève, ça croît, ça grandit. À divers paliers, des marches fluidifient cette élévation, la diversifient. C’est blanc, c’est du plastoc (de base : ABS), c’est usiné, puis monté comme un gamin ses legos. Jeux d’Escaliers, une sculpture de Jean-François Diord.

Œuvre, pièce, sculpture, ensemble, installation, … peu importe. Laissons là ces questions de désignation, histoires d’académie, d’attribution des genres. Même si, assurément, il s’agit bien d’œuvres, revendiquées comme telles, construites à partir de la transformation concertée d’un matériau. De sculpture « dans le champ élargi », basculée de son socle, affaissée, étendue, étalée, dispersée, multipliée. Non plus ancrée, rivée à un lieu, mais nomade, caractérisée par une « perte de site », « dépourvue de localisation fonctionnelle »1.

Tiers états

Mais laissons, lisons la partition : d’abord, l’amorphe minéral, la matière toute première, prémisse des formes, matrice de formes. Disposée à les recevoir, apte à les faire éclore. Masse, enclume et enclos. Foyer et réceptacle. Tout près, cette action mimétique elle aussi première : dupliquer par l’empreinte. Ceindre le monde dans un antre gémellaire pour pouvoir le dire encore, l’accaparer, le scander, l’enfanter.

Tel quel, ici et ailleurs…

Puis ça se gâte : ce paysage brûlé a des sécheresses d’usines mortes. Ces blocs muets taisent la catastrophe qui les a effondrés. Dépôts exhumés de notre histoire, ils annoncent notre archéologie. Ils énoncent ce qu’est déjà notre archéologie : sous le fracas du monde, sous ses pâleurs lisses, le bourdon ténu des boîtes noires.

Après, la ville blanche, la pensée claire, le logos qui habite l’espace, le lit, y joue. À proportion humaine : chaque barreau de la grille épouse l’échelle de l’empan (une main ouverte). Les outils sont conçus en amont. Paramétrés, évalués, testés, usinés, délivrés, puis il faut habiter. Habiter, concevoir, monter : gouvernance de l’esprit, modulor2, logique d’accord .

Sans préjuger d’un quelconque récit, d’un quelconque scénario, d’une quelconque chronologie, nous lisons dans la partition trois accords : l’inerte, l’affaissement, l’élévation. Trois états de la matière par ailleurs, trois modes d’interaction avec ses possibles : au plus proche, le moulage, le stigmate, l’empreinte ; plus loin, la découpe, la soudure, l’élaboration de volumes à partir de plans, d’ébauches (pouvoir, c’est vouloir…); plus loin encore, la construction modulaire, l’élaboration sérielle, le montage.

Dans tous les cas, cependant, il s’agit d’édifier des formes, des volumes, de disposer une présence. À partir d’un matériau, de textures –plâtre, acier, polymère–; à l’appui d’actes de transformation, de construction –mouler, démouler, découper, polir, noircir, souder, assembler, monter–. La pensée s’exerce dans et par le métier, dans et par la domestication des matériaux et de leurs caprices, dans l’acceptation ou le dépassement de leurs impasses.

Œuvrer, penser

Résumons : Hughes Dubuisson, le moulage. Ce furent d’abord des coques ossifiées (les Chappes), grottes entrouvertes remuant du souvenir de leur noyau perdu, en mousse polyuréthane. L’ivresse du moulage dès lors, l’ivresse de ses contraintes qui conduit au désir du métier : maîtriser la technique du moule à pièces. Un bazar ! Pour faire quoi ? Singer ce qui se présente d’emblée : une matière brute plutôt qu’une forme élaborée par l’homme. Dédoubler l’informe. Éprouver par cette procédure, penser par le faire. Pendant, après, affleurent les questions, les concepts : le statut de la copie, le statut de l’original, le trompe-l’œil, Pygmalion, la série, le multiple dans son état artisanal (le multiple fait main) … Et là, à nos pieds, le modèle, la copie, matières à penser.

Philippe Cardoen, la soudure. De longues lunes à plier, lier des taules. La taule ! Puis la mélasse pour achever : pigments, graphite, huile, siccatifs. Beurk ! Et pourquoi ? Pour parler, pour délivrer une parole, à demi-mots. Ces « objets-sujets » sont des condensateurs, du « réel non identifiable »3. C’est-à-dire qu’ils condensent une mémoire. Ils délimitent au cordeau une masse qui confond (c’est un alliage) meurtre de masse, usure du temps, extinction, survivance, possibles, invention, cruauté, délire. Comment s’élaborent-ils ? Qui sait… Absorber les contrastes du monde pour les transposer dans des formes, anticipées au trait puis éprouvées au poste à souder. La taule… Délivrer finalement à nos pieds, des formes, des existences, des matières à penser.

Jean-François Diord, le montage. D’abord, le bois. Le plus anodin, celui du Brico. Lamellé-collé. À plier, tordre, tendre, agencer, monter, riveter. Pour habiter un espace, le creuser, l’étendre, le faire sonner. Un riff, une section rythmique. Quelle joie ! Dans l’articulation des formes, cependant, il y a un secret, un secret de longue date, celui des bâtisseurs, celui des compagnons, celui des constructeurs. Dans les proportions, dans les rapports, dans les formes elles-mêmes (croix, cercle, carré…), se nichent des symboles. Connus, sentis, mais non perçus4. Œuvrés cependant par ceux qui, de longue date, font, édifient, étendent. On usine, on produit, on aligne, on fibre optique, on fluidifie hors sol, d’accord, mais toujours il y a la science de la main, le cerveau de la main.

De même en plastoc : concevoir – en chambre, au clavier, en labo – un module, ses charnières, ses articulations. Après, on bricole. Les maquettes 3D, ok ; les simulations numériques, ok ; l’immatériel, ok ; le virtuel, ok. Mais toujours, il y a la résistance concrète du réel, le bricolage. Des hommes qui assemblent, additionnent, élèvent, forent, cirent, transpirent…

Ce terre

Et voilà, c’est là le mode, matière majeure : un matériau nous happe, on le travaille, il nous travaille, nous pétrifie, nous corrode, nous plastifie. En lui, nous reconnaissons un fait de civilisation, une mémoire. En l’œuvrant, nous puisons aux savoirs, aux possibles, nous les prolongeons. C’est peut-être vain : moules ou maquettes numériques, inox robotiques, polymères post-plastiques. Peut-être, peut-être…, mais ici s’affirment les potentiels renouvelés du savoir, du métier, de la facture, de la matière, du réel texturé. Ici s’énonce l’indifférence à l’aphonie planique, à l’étanchéité bureaucratique, au règne techniciste, à la « matrice », au devenir robotique. Ici plaide pour un exercice physique de la pensée, des formes, des objets. Du silence aussi, de l’ellipse : entre la pierre et son double, le mystère du procédé ; entre les masses noires et le monde, le silence des intervalles ; au cœur de la ville blanche, le secret de la main. Dans ces territoires, c’est le regard qui chemine, le corps qui appréhende. Tout le reste est littérature. Pour vous servir…

Laurent Courtens

1. Voir Rosalind Krauss, « La sculpture dans le champ élargi», in L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, MACULA, collection VUES, Paris, 1993, pp. 111-127

2. Étude de proportion élaborée par Le Corbusier en vue de concevoir des Unités d’Habitation basées sur l’échelle humaine. Fonctionnalisme et humanisme tentent de fonder un langage commun basé sur l’harmonie, l’efficacité, l’équilibre, l’action, le repos…

3. Notes de l’artiste, s.d.

4. Où l’on retrouve, par la voie des matières, le conceptualisme… : Ian Wilson, Le perçu et le non-perçu…

Texte écrit par Laurent COURTENS pour le catalogue de l’exposition « Matières Premières » à la Maison des Arts de Schaerbeek (2013). Une exposition en collaboration avec Hughes Dubuisson et Philippe Cardoen.

http://lamaisondesarts.be/site/wp-content/uploads/2017/08/matieres-premieres-catalogue.pdf